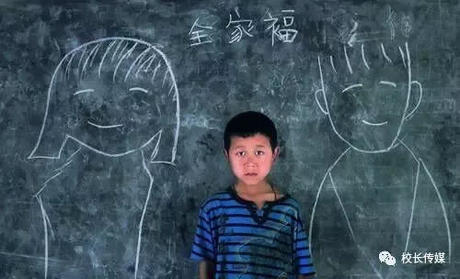

家庭教育的缺失也许会给孩子带来一辈子的阴影

“说一说,哥哥在你心中是个怎样的人?”

“像一个影子一样的人。”

这是今年大年初一,中央一台综合频道《欢乐中国人》节目中,留守妹妹回答嘉宾刘仪伟的提问形容北漂哥哥的话。这句话一出,刘仪伟、撒贝宁、刘涛三位嘉宾和观众忍不住泪眼婆娑。小品中,兄妹俩真情演绎《北漂哥致留守妹的安全口诀》,让人心酸。三位嘉宾全部绿灯通过。

看这个小品,让我想起2016国庆期间看到的一则新闻:刘明辉,8岁,上小学二年级,因父母常年在外打工,明辉与6岁的妹妹跟着爷爷奶奶在江西瑞金九堡镇农村老家生活,国庆节学校放假,明辉与妹妹就跟着爷爷奶奶到集贸会上卖小吃和馄饨,明辉奶奶说,孩子从小就特别懂事,6岁就学会了包馄饨,只要孩子不上学时就跟着他们老两口帮忙,如今孩子每天能熟练的包上万个馄饨。网友点赞一片。当时,看着刘明辉兄妹俩的照片,心里真不是滋味。本该在父母身旁承欢撒娇的年龄,却如此懂事,成了一个小大人,他们经历了怎样的心路历程?

我的班级就是留守儿童之家。或者说在瑞园这所私立学校,很多班级里绝大多数孩子都是留守儿童。

留守儿童是指父母双方或一方外出打工,而自己留在农村生活的孩子们。他们一般只能和父亲、母亲中的一人或爷爷奶奶、外公外婆乃至其他亲戚、朋友一起生活。2012年9月,教育部公布义务教育随迁子女超1260万,义务教育阶段留守儿童2200万。

在当前大规模的城市化进程中,数百万家庭亲人分离,成千上百万孩子成了留守儿童,失去了父母的陪伴和监护,我的班级就是一个缩影。

班里有32名同学,其中三分之二是留守儿童,这些留守儿童里,三分之一又是“纯留守”,这“纯留守”名词是我杜撰的,我把父母都在外,学校放假只能自己回家或到亲戚家走一遭的孩子算作“纯留守”,“纯留守”儿童因父母的一同离开失去了年少时最宝贵的陪伴。

林小娟姐弟都在瑞园读书,姐弟俩就是“纯留守”,林小娟写过一篇作文《路与行》,我看得心酸,摘录一段:

我和弟弟常年远离父母,独自生活,父母都在浙江打工,身为姐姐,我必须尽我最大的力量给予弟弟最温暖的关怀。每次放月假回家,推开的永远是冰冷的大门,迎接我俩的不是温暖而是满室的灰尘,那一刻,心中总是被悲凉占据。有时,我也会落泪,不理解父母,那种自己不动手就没热饭吃的感觉让我无奈、痛苦、生气,可理智最终战胜了沮丧的我,我应该理解体谅父母的不易,我应该保护好弟弟。感谢人生道路上的贫穷与挫折,它让我学会了坚强与独立。

林小娟是坚强的,也许有个弟弟的陪伴,情感上有份寄托,孤独会削弱些,刘明辉和妹妹就属于这一类。

何敏就不是这回事了,他也是“纯留守”,父母每月会给他银行卡里打800元生活费,买衣服再另外打钱,所以他吃穿不愁,抽屉里总是放着各种各样的零食,他也总喜欢把零食与同学分享,人缘很好。可是,他不喜欢读书,总想着初中毕业就跟父母一起去打工,而每次到了放月假的时候,就是他最难熬的时候,他拖着一个旅行箱,这个月去舅舅家,下个月去姑姑家,我感觉他的少年就像那个旅行箱,总是漂泊不定。

我唯一欣赏的“纯留守”姿态是胡浩,这是个爱书的孩子,每个月他都要买一本书,他父亲有时也会寄书给他,父亲一定是个爱书之人,他关注孩子的“精神成长”,走出家门之前,培养了儿子爱读书的习惯,于是书成了父子之间的纽带。当一个孩子喜欢上阅读,与《读者》《意林》等好的读物为伴时,“精神底色”就已奠定,人生的方向就不会走偏。这些好的读物作为“精神母乳”会影响孩子的终生成长,有好书陪伴,父母就没有走远。

太多的“纯留守”儿童,每个人都有自己的故事,大多数孩子的生活底色是灰色的,他们的父母把对孩子的教育狭窄地等同为“学校教育”,认为把孩子送进私立学校,夫妻一同出去打工是个很好的家庭安排,却没想过,父母的亲情陪伴,家庭教育对孩子良好习惯的养成举足轻重,而家庭教育的缺失,也许会给这个孩子带来一辈子的阴影,这是这个家庭的不幸,父母即使挣得百万家产,也不能弥补对孩子造成的伤害。

在事业和亲情之间,在金钱和孩子之间,请父母做个慎重的选择!当然,这注定是一个两难选择!

新春佳节,是所有留守儿童人生中最幸福的时光吧,有了父母的奢侈陪伴,只愿时光慢些、再慢些……