《镜子》反射出的家庭情感世界

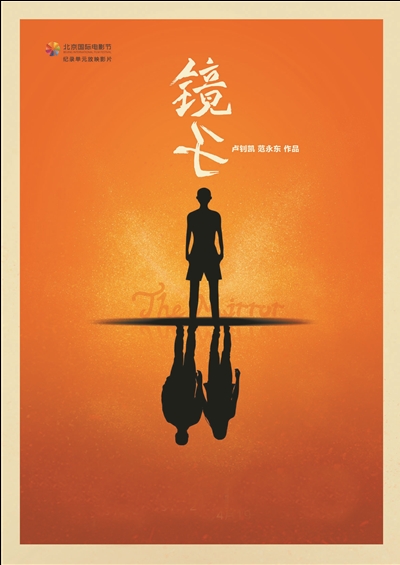

近日,由中央电视台社会与法频道出品的真实电影《镜子》入围在第七届北京国际电影节纪录单元终审环节,与另外四部优秀的纪录影片角逐纪录单元最佳中国长片奖。4月16日,《镜子》在国家图书馆举行首映典礼暨交流会,来自纪录片、教育、心理、传播等各领域的国内外专家,围绕“家庭教育需要什么样的情感教育”“在自我成长的过程中孩子如何自我学习”等问题展开了交流和探讨。

《镜子》是中国首部深度探讨家庭情感教育的真实电影,讲述了一个关于心灵回家的故事。三个家庭因孩子辍学而陷入困境,父母们无奈将孩子送入一所特殊学校接受“改造”,却意外地让自己接受了一次触及灵魂的启蒙教育。父母对孩子满满的爱有时却造成了满满的伤害,这究竟是为什么?“问题孩子”的背后往往有一个问题家庭教育模式的存在。影片以代际情感问题为切入点,通过客观、冷静、真实的纪录,呈现三个家庭的社会学样本,以情感教育缺失这一新视角,重新审视当今时代中国家庭面临的亲子关系、亲密关系等情感问题。

据介绍,《镜子》的主创团队于4月1日、4月5日和4月11日分别在中国人民大学附属中学、首都师范大学和河北省石家庄二中放映该片,家庭情感教育、孩子的自我成长等话题引发了广大师生和家长的热烈讨论。

在首都师范大学初等教育学院家庭情感教育讲师钟晓琳看来,这部影片是让整个社会反思“爱和关怀”的。

作为心理咨询专家,张久祥陪伴过8000个“问题”孩子,他认为,影片中的几个孩子是在和时代、和父母较劲。孩子既不能治愈父母,也不可能是父母的敌人,只能是父母的朋友。你成为你自己,和你父母让你成为一个好孩子没有区别,这两个方向不是敌对的,但是很多有问题的孩子把这个敌对了。

“这个片子对我个人而言就是一面镜子!每一个人为什么会变成今天的自己,我觉得这是一个非常重要的问题。如果你能回答我为什么是今天这个样子,你就搞清楚了,以后你当了父亲或母亲时,就会做得自然、从容。”《镜子》导演范永东也是一位父亲,他通过这面“镜子”看清了自己,看清了父母:与父亲断绝关系是他叛逆的极致,但是在《镜子》两年的拍摄和制作中他终于解开了心结。“我因为拍这部片子,和我父亲彻底和解了。”范永东说。

总导演卢钊凯也通过《镜子》寄语青年学子:“最终问题的答案不仅仅掌握在家长手里,更在青少年朋友的手里。天下没有完美的父母,最终我们每一个人的成长还是靠自我成长来完成整个过程。”

孩子是家庭的一面镜子,而家庭更是社会的一面镜子。纪录片在充分呈现社会生态复杂性的基础上,给观众提供了充分的思考空间,让心灵回家,让爱不再成为伤害。正如张久祥所说,每个人都需要学习,每个人都需要成长,“它和你内心中哪一部分对接,对接的部分,就是你有可能被治愈的部分。”