浙江省杭州市萧山区

打造“10分钟学习圈” 创新载体构建新市民教育体系

浙江省杭州市萧山区教育局

一、案例背景

萧山是杭州的南大门,全区总面积1420.22平方公里,2013年末总户籍人口124.38万人,其中非农业人口54.59万人。辖有15个建制镇,11个街道。随着城市化的不断推进,萧山区城市化率达到70%以上,百万传统农民转身成为新市民。为了帮助农民适应这一巨大的变化,萧山区积极发挥社区教育的教化、引导功能,以“10分钟学习圈”为载体,组织丰富多彩的市民教育培训。

为了让萧山新市民“学有其校”,通过政府投资新建、布局调整和整合改造等三项措施,萧山区已建成区级社区学院一所、镇街社区分院或社区教育中心26所,行政村(社区)市民学校509所;全区社区教育机构的占地总面积达到460亩,建筑面积15万多平方米;同时,还拥有电脑1492台,图书16万册,技能培训实训基地77个,远程教育接收设备788套;全区还建立了164所青少年假日学校,206个假日活动中心活动点:基本形成以社区学院为龙头,社区分院(教育中心)为骨干,以市民(社区)学校为基础的三级社区教育基地。同时,我区还整合全区各类公共教育、文化、科技资源,形成资源共享、免费开放的社区教育资源体系。

二、案例呈现

(一)“10分钟学习圈”:让新市民随时可学

2012年12月,教育部社区教育督查组到宁围镇二桥村实地考察,正碰上来自二桥村的颜来春,看到教育部的专家,颜来春显得有些兴奋。他说,他是宁围镇社区教育中心的常客。只要自家企业不是太忙,都会到街道社区教育中心来转转。遇到讲座、培训,就会走进教室听一听。除了社区教育中心,他去得最多的还是村里的市民学校,因为,市民学校就在村里面,走走也就五、六分钟。

陈国权大爷是北干街道绿茵园社区的居民,每天到市民学校转转,是雷打不动的习惯。他顺便看看有没有讲座,有的话就坐下来听听,阳光心态、低碳生活、萧山文史都是他最喜欢听的专题。没有讲座,就到阅览室坐坐,看看书、读读报。陈大爷说,社区办市民学校好,不用穿马路,不用坐汽车,走走几分钟就到。听讲座、看报纸,既丰富晚年生活,还长见识。

地处南部半山区的浦阳镇灵山,一个精心设计的集会场、戏台、图书阅览室和农村现代化教育于一体的综合楼,一个用心修缮的陈列着当年“刀耕火种”年代农具的旧祠堂,一个汇合了篮球场、健身广场的文体公园,组成了别具特色的村市民学校。许国华是村里的葡萄大王,晚上,他最喜欢到这儿来上农民信箱,或收看葡萄栽培技术的节目,或咨询农技专家。他说“不出村就能向大学里、农科院的教授专家请教问题,既节省时间,又能及时解决问题,市民学校是农民的好老师。”

(二)23456载体:让新市民人人能学

为了满足不同新市民不同的学习需求,萧山区建立了15大学习载体,创建了“23456”教育培训体系。具体而言:

1.两讲堂。一是打造湘湖大讲堂,通过百场干部发展讲堂、千场成人创业讲堂和万场市民素质讲堂,使之成为萧山版的百家讲坛;二是打造镇村干部广播讲堂,开辟了 “领导干部带头学”的新模式,通过网上对话、广播讲演,形成“干群”同学的良好局面。

2.三进村。一是连锁图书馆进村。以萧山图书馆为龙头,建立镇街分馆、村(社区)支馆,一月一周期,使农民、市民不出村(社区)就能读到自己想读的图书。二是远程教育平台进村,萧山区在解决网络最后一公里的基础上,在每个村都建立了每套价值2万多元的远程教育接收、播放设备。三是品牌文化艺术团进村,全区建立了30个镇街品牌文化艺术团,1000多个分团,拥有草根演员5600多人,每年演出1000多场,观众30余万人。

3.四工程。一是美德档案建设工程,通过搜集、宣讲身边的美德人物、美德故事,开展市民能接受的道德教育;二是农民种文化工程,这是“送文化”活动的深化,通过建立农民文化辅导员队伍,引导、帮助农民自编、自导、自演自己的生活。三是特色课程建设工程,萧山区在各镇街都以社区教育实验项目的形式,开展本土化特色课程建设,目前,已经形成教材的特色课程达到15门,正在开发的特色课程12门,实现了至少每个镇(街)一门的建设目标;四是数字化学习港建设工程,根据区委、区政府的要求,把萧山社区教育网打造成为萧山市民终身学习的“全媒体平台”,将投入385万建设具有10万小时的多媒体学习资源和具有学分银行功能的萧山数字化学习港。

4.六项目。即六个培训项目:一是农民大学生培养项目,萧山社区学院与区农办,依托中央电大“一村一”计划,面向农村实用人才开展免费大专学历教学,每年招收150名左右的农民大学生,加上萧山电大的各类成人高等学历教育,萧山社区学院每年为萧山新增农民大学毕业生约3000人。二是双证制培训项目,主要是面向高中以下社区居民开展的“成人高中学历+职业技能”的教育培训项目。5 五年来,萧山区利用教育消费券,培训双证制学员约13000人。三是失地农民培训项目。由镇(街)成校引进国际劳工组织品牌培训项目——“SYB”创业指导培训,面向失地农民开展创业培训,培训考核合格后,通过一系列的后续服务,帮助农民就业。萧山区已有16所成校开展此项培训,其中有120多位农民成功创业。四是一户一岗培训项目,面向低收入、低学历人群的就业援助培训,使这些农户至少有一人通过培训后获得就业岗位。五是科普进农家培训项目,由成校与区科协联合,组建120多人的科普社团,在各村、社区组织科普讲座,每年参加讲座的农民超过20万人。六是镇(街)特色培训项目,结合镇(街)特色课程建设项目,各镇(街)成校都建立了具有本土化色彩的特色培训,像新街镇的花木培训、戴村镇的生态培训、所前镇的茶果培训、浦阳镇的“草根119”培训项目都形成了自己的特色。

(三)全民读书节:让新市民天天想学

2013年4月23日,萧山区全民阅读推广活动暨第四届全民读书节全面启动。以“读书•进步•文明”为主题,萧山大力提升广大市民文化素养。此次活动由萧山区社区教育委员会、区委宣传部、区文明办联合各相关部门发起,旨在积极引导新市民读好书、好读书。在启动仪式上,萧山发出《萧山区全民阅读倡议书》,提倡市民每天读书学习一小时。

新湾街道冯溇村的村民都喜欢图书馆。村民们都记得,2009年10月,新湾举行了“全民读书日”活动启动仪式,并将首期200余册图书送到了冯溇村图书馆。很多村民都说:“图书馆建起来了,藏书多起来了,让他们有了休闲的好去处。”

据了解,自新湾街道“全民读书日”活动启动以来,新湾已开展“书香沙地”系列活动共13次,大课堂走进街道、社区(村)、学校、企业,累计现场参与听课或活动人数达6200余人次。新湾图书支馆已办借书卡2500余张,借还书13222人次,借还图书59508册。按新湾常住人口(含外来人口)2.5万来计算,办卡达每10人一张,借还人次达总人口一半多,借还图书量人均2.4册。

三、取得的成效

借助“10分钟学习圈”和“23456”教育载体,每年,萧山区各级社区教育机构共同举办各类面向新市民的培训8700余个,培训人数达80余万人次,发放各类职业资格或技能等级证书2.8万多张。

以“10分钟学习圈”为平台,开展新市民教育,不仅受到广大新市民的欢迎,而且得到了媒体和上级领导的高度关注。2011年3月4日,浙江省十大年度教育新闻揭晓:“杭州市萧山区建成10分钟学习圈”名列其中,这是萧山社区教育第二次名列浙江年10大年度教育新闻。2011年5月24日,浙江省副省长陈加元在材料上批示:“萧山区社区教育的做法和经验值得总结推广。”2012年12月1日,教育部社区教育督查组对萧山社区教育进行督查,在其反馈报告中评价:“构建天、地、人三个网络,打造10分钟学习圈的理念,很有特色,很有启发意义。”“萧山区构筑天地人三张网,打造10分钟学习圈;把发展社区教育与创新社会管理紧密结合起来;建立了15大教育载体和“2346”新农民教育体系。在新市民教育、探索农民市民化之路方面形成特色和品牌。”

四、分析与启示

打造“10分钟学习圈”的成功实践,使我们对社区教育的体制机制创新有了更加深刻的认识,形成如下体会:

1.开展社区教育必须与本地社会、经济发展相结合。开展新市民教育。正是顺应于萧山迅速城市化的发展需要,满足农民市民化的需要而的成功实践。

2.开展社区教育必须坚持以人为本的原则。打造“10分钟学习圈”,能够最大限度地满足新市民的学习需求,为他们提供全民化、便捷化的教育服务,吸引广大新市民要学、乐学。

3.开展社区教育必须强调策略创新。“10分钟学习圈”不仅是一个富有创新色彩的理念与口号,更是实现社区教育体制、机制创新的有效载体。

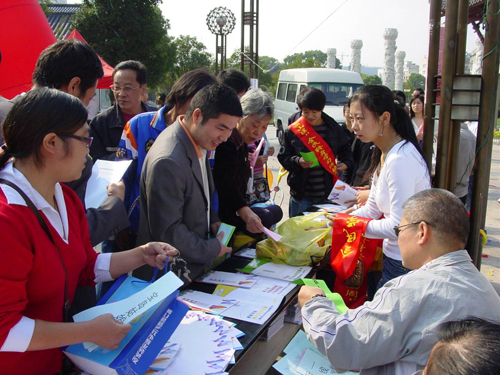

教育部督查组在宁围镇二桥村市民学校查看网络学习平台

在全民终身学习咨询活动中社区学院的咨询台前人头攒动